Un drama terrible

Un drama terrible

José Martí

Derecha: José Martí por Marti Kamyl Bullaldy

La guerra social en Chicago.—Anarquía y represión.—El conflicto y sus hombres.—Escenas extraordinarias.—El choque.—El proceso.—El cadalso.—Los funerales.

Nueva York, noviembre 13 de 1887.

Señor Director de La Nación: (1)

Ni el miedo a las justicias sociales, ni la simpatía ciega por los que las intentan, debe guiar a los pueblos en sus crisis, ni al que las narra. Sólo sirve dignamente a la libertad el que, a riesgo de ser tomado por su enemigo, la preserva sin temblar de los que la comprometen con sus errores. No merece el dictado de defensor de la libertad quien excusa sus vicios y crímenes por el temor mujeril de parecer tibio en su defensa. Ni merecen perdón los que, incapaces de domar el odio y la antipatía que el crimen inspira, juzgan los delitos sociales sin conocer y pesar las causas históricas de que nacieron, ni los impulsos de generosidad que los producen.

En procesión solemne, cubiertos los féretros de flores y los rostros de sus sectarios de luto, acaban de ser llevados a la tumba los cuatro anarquistas que sentenció Chicago a la horca, y el que por no morir en ella hizo estallar en su propio cuerpo una bomba de dinamita que llevaba oculta en los rizos espesos de su cabello de joven, su selvoso cabello castaño.

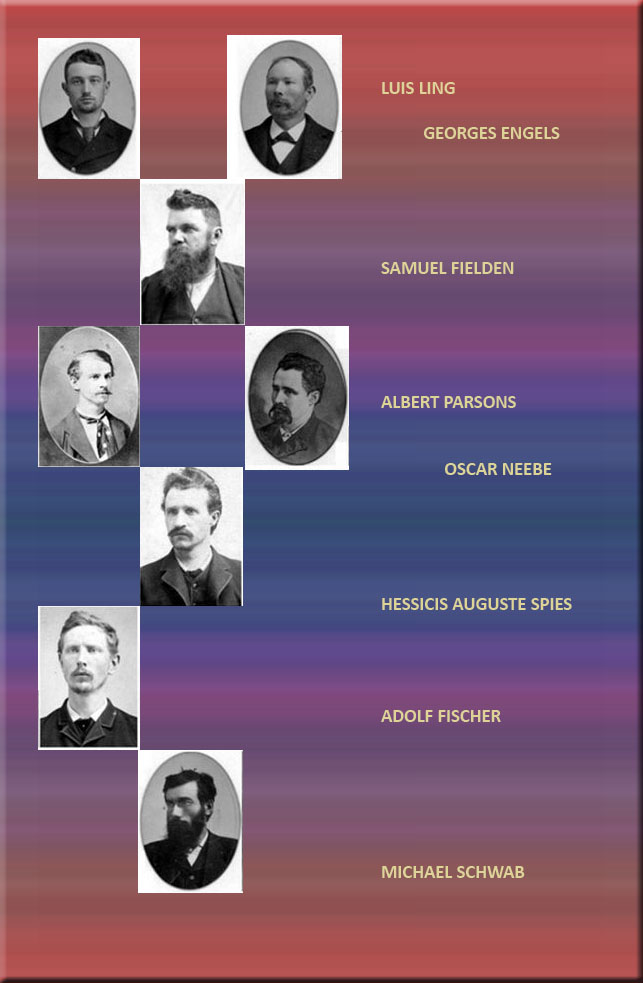

Acusados de autores o cómplices de la muerte espantable de uno de los policías que intimó la dispersión del concurso reunido para protestar contra la muerte de seis obreros, a manos de la policía, en el ataque a la única fábrica que trabajaba a pesar de la huelga: acusados de haber compuesto y ayudado a lanzar, cuando no lanzado, la bomba del tamaño de una naranja que tendió por tierra las filas delanteras de los policías, dejó a uno muerto, causó después la muerte a seis más y abrió en otros cincuenta heridas graves, el juez, conforme al veredicto del jurado, condenó a uno de los reos a quince años de penitenciaría y a pena de horca a siete.

Jamás, desde la guerra del Sur, desde los días trágicos en que John Brown murió como criminal por intentar solo en Harper’s Ferry lo que como corona de gloria intentó luego la nación precipitada por su bravura, hubo en los Estados Unidos tal clamor e interés alrededor de un cadalso.

La República entera ha peleado, con rabia semejante a la del lobo, para que los esfuerzos de un abogado benévolo, una niña enamorada de uno de los presos, y una mestiza de india y español, mujer de otro, solas contra el país iracundo, no arrebatasen al cadalso los siete cuerpos humanos que creía esenciales a su mantenimiento.

Amedrentada la República por el poder creciente de la casta llana, por el acuerdo súbito de las masas obreras, contenido sólo ante las rivalidades de sus jefes, por el deslinde próximo de la población nacional en las dos clases de privilegiados y descontentos que agitan las sociedades europeas, determinó valerse por un convenio tácito semejante a la complicidad, de un crimen nacido de sus propios delitos tanto como del fanatismo de los criminales, para aterrar con el ejemplo de ellos, no a la chusma adolorida que jamás podrá triunfar en un país de razón, sino a las tremendas capas nacientes. El horror natural del hombre libre al crimen, junto con el acerbo encono del irlandés despótico que mira a este país como suyo y al alemán y eslavo como su invasor, pusieron de parte de los privilegios, en este proceso que ha sido una batalla, una batalla mal ganada e hipócrita, las simpatías y casi inhumana ayuda de los que padecen de los mismos males, el mismo desamparo, el mismo bestial trabajo, la misma desgarradora miseria cuyo espectáculo constante encendió en los anarquistas de Chicago tal ansia de remediarlos que les embotó el juicio.

Avergonzados los unos y temerosos de la venganza bárbara los otros, acudieron, ya cuando el carpintero ensamblaba las vigas del cadalso, a pedir merced al gobernador del Estado, anciano flojo rendido a la súplica y a la lisonja de la casta rica que le pedía que, aun a riesgo de su vida, salvara a la sociedad amenazada.

Tres voces nada más habían osado hasta entonces interceder, fuera de sus defensores de oficio y sus amigos naturales, por los que, so pretexto de una acusación concreta que no llegó a probarse, so pretexto de haber procurado establecer el reino del terror, morían víctimas del terror social: Howells, el novelista bostoniano que al mostrarse generoso sacrificó fama y amigos; Adler, el pensador cauto y robusto que vislumbra en la pena de nuestro siglo el mundo nuevo; y Train, un monomaníaco que vive en la plaza pública dando pan a los pájaros y hablando con los niños.

Ya, en danza horrible, murieron dando vueltas en el aire, embutidos en sayones blancos.

Ya, sin que haya más fuego en las estufas, ni más pan en las despensas, ni más justicia en el reparto social, ni más salvaguardia contra el hambre de los útiles, ni más luz y esperanza para los tugurios, ni más bálsamo para todo lo que hierve y padece, pusieron en un ataúd de nogal los pedazos mal juntos del que, creyendo dar sublime ejemplo de amor a los hombres aventó su vida, con el arma que creyó revelada para redimirlos. Esta República, por el culto desmedido a la riqueza, ha caído, sin ninguna de las trabas de la tradición, en la desigualdad, injusticia y violencia de los países monárquicos.

Como gotas de sangre que se lleva la mar eran en los Estados Unidos las teorías revolucionarias del obrero europeo, mientras con ancha tierra y vida republicana, ganaba aquí el recién llegado el pan, y en su casa propia ponía de lado una parte para la vejez.

Pero vinieron luego la guerra corruptora, el hábito de autoridad y dominio que es su dejo amargo, el crédito que estimuló la creación de fortunas colosales y la inmigración desordenada, y la holganza de los desocupados de la guerra, dispuestos siempre, por sostener su bienestar y por la afición fatal del que ha olido sangre, a servir los intereses impuros que nacen de ella.

De una apacible aldea pasmosa se convirtió la República enuna monarquía disimulada.

Los inmigrantes europeos denunciaron con renovada ira los males que creían haber dejado tras sí en su tiránica patria.

El rencor de los trabajadores del país, al verse víctimas de la avaricia y desigualdad de los pueblos feudales, estalló con más fe en la libertad que esperan ver triunfar en lo social como triunfa en lo político.

Habituados los del país a vencer sin sangre por la fuerza del voto, ni entienden ni excusan a los que, nacidos en pueblos donde el sufragio es un instrumento de la tiranía, sólo ven en su obra despaciosa una faz nueva del abuso que flagelan sus pensadores, desafían sus héroes, y maldicen sus poetas. Pero, aunque las diferencias esenciales en las prácticas políticas y el desacuerdo y rivalidad de las razas que ya se disputan la supremacía en esta parte del continente, estorbasen la composición inmediata de un formidable partido obrero con unánimes métodos y fines, la identidad del dolor aceleró la acción concertada de todos los que lo padecen, y ha sido necesario un acto horrendo, por más que fuese consecuencia natural de las pasiones encendidas, para que los que arrancan con invencible ímpetu de la misma desventura interrumpan su labor, su labor de desarraigar y recomponer, mientras quedan por su ineficacia condenados los recursos sangrientos de que por un amor insensato a la justicia echan mano los que han perdido la fe en la libertad.

En el Oeste recién nacido, donde no pone tanta traba a los elementos nuevos la influencia imperante de una sociedad antigua, como la del Este, reflejada en su literatura y en sus hábitos; donde la vida como más rudimentaria facilita el trato íntimo entre los hombres, más fatigados y dispersos en las ciudades de mayor extensión y cultura; donde la misma rapidez asombrosa del crecimiento, acumulando los palacios de una parte y las factorías, y de otra la miserable muchedumbre, revela a las claras la iniquidad del sistema que castiga al más laborioso con el hambre, al más generoso con la persecución, al padre útil con la miseria de sus hijos,—en el Oeste, donde se juntan con su mujer y su prole los obreros necesitados a leer los libros que enseñan las causas y proponen los remedios de su desdicha; donde justificados a sus propios ojos por el éxito de sus fábricas majestuosas, extreman los dueños, en el precipicio de la prosperidad, los métodos injustos y el trato áspero con que la sustentan; donde tiene en fermento a la masa obrera la levadura alemana, que sale del país imperial, acosada e inteligente, vomitando sobre la patria inicua las tres maldiciones terribles de Heine; en el Oeste y en su metrópoli Chicago sobre todo, hallaron expresión viva los descontentos de la masa obrera, los consejos ardientes de sus amigos, y la rabia amontonada por el descaro e inclemencia de sus señores.

Y como todo tiende a la vez a lo grande y a lo pequeño, tal como el agua que va de mar a vapor y de vapor a mar, el problema humano, condensado en Chicago por la merced de las instituciones libres, a la vez que infundía miedo o esperanza por la República y el mundo, se convertía, en virtud de los sucesos de la ciudad y las pasiones de sus hombres, en un problema local, agrio y colérico].

El odio a la injusticia se trocaba en odio a sus representantes. La furia secular, caída por herencia, mordiendo y consumiendo como la lava, en hombres que, por lo férvido de su compasión, veíanse como entidades sacras, se concentró, estimulada por los resentimientos individuales, sobre los que insistían en los abusos que la provocan. La mente, puesta a obrar, no cesa; el dolor, puesto a bullir, estalla; la palabra, puesta a agitar, se desordena; la vanidad, puesta a lucir, arrastra; la esperanza, puesta en acción, acaba en el triunfo o la catástrofe: «¡para el revolucionario, dijo Saintt-Just, no hay más descanso que la tumba!»

¿Quién que anda con ideas no sabe que la armonía de todas ellas, en que el amor preside a la pasión, se revela apenas a las mentes sumas que ven hervir el mundo sentados, con la mano sobre el sol, en la cumbre del tiempo? ¿Quién que trata con hombres no sabe que, siendo en ellos más la carne que la luz, apenas conocen lo que palpan, apenas vislumbran la superficie, apenas ven más que lo que les lastima o lo que desean; apenas conciben más que el viento que les da en el rostro, o el recurso aparente, y no siempre real, que puede levantar obstáculo al que cierra el paso a su odio, soberbia o apetito? ¿Quién que sufre de los males humanos, por muy enfrenada que tenga su razón, no siente que se le inflama y extravía cuando ve de cerca, como si le abofeteasen, como si lo cubriesen de lodo, como si le manchasen de sangre las manos, una de esas miserias sociales que bien pueden mantener en Estado de constante locura a los que ven podrirse en ellas a sus hijos y a sus mujeres?

Una vez reconocido el mal, el ánimo generoso sale a buscarle remedio: una vez agotado el recurso pacífico, el ánimo generoso, donde labra el dolor ajeno como el gusano en la llaga viva, acude al remedio violento.

¿No lo decía Desmoulins?:

«Con tal de abrazar la libertad, ¿qué importa que sea sobre montones de cadáveres?»

Cegados por la generosidad, ofuscados por la vanidad, ebrios por la popularidad, adementados por la constante ofensa, por su impotencia aparente en las luchas del sufragio, por la esperanza de poder constituir en una comarca naciente su pueblo ideal, las cabezas vivas de esta masa colérica, educadas en tierras donde el voto apenas nace, no se salen de lo presente, no osan parecer débiles ante los que les siguen, no ven que el único obstáculo en este pueblo libre para un cambio social sinceramente deseado está en la falta de acuerdo de los que lo solicitan, no creen, cansados ya de sufrir, y con la visión del falansterio universal en la mente, que por la paz pueda llegarse jamás en el mundo a hacer triunfar la justicia.

Júzganse como bestias acorraladas. Todo lo que va creciendo les parece que crece contra ellos.

«Mi hija trabaja quince horas para ganar quince centavos.»

«No he tenido trabajo este invierno porque pertenezco a una junta de obreros.»

El juez los sentencia.

La policía, con el orgullo de la levita de paño y la autoridad,temible en el hombre inculto, los aporrea y asesina.

Tienen frío y hambre, viven en casas hediondas.

¡América es, pues, lo mismo que Europa!

No comprenden que ellos son mera rueda del engrane social, y hay que cambiar, para que ellas cambien, todo el engranaje. El jabalí perseguido no oye la música del aire alegre, ni el canto del universo, ni el andar grandioso de la fábrica cósmica: el jabalí clava las ancas contra un tronco oscuro, hunde el colmillo en el vientre de su perseguidor, y le vuelca el redaño.

¿Dónde hallará esa masa fatigada, que sufre cada día dolores crecientes, aquel divino Estado de grandeza a que necesita ascender el pensador para domar la ira que la miseria innecesaria levanta? Todos los recursos que conciben, ya los han intentado. Es aquel reinado del terror que Carlyle pinta,»la negra y desesperada batalla de los hombres contra su condición y todo lo que los rodea».

Y así como la vida del hombre se concentra en la médula espinal, y la de la tierra en las masas volcánicas, surgen de entre esas muchedumbres, erguidos y vomitando fuego, seres en quienes parece haberse amasado todo su horror, sus desesperaciones y sus lágrimas.

Del infierno vienen: ¿qué lengua han de hablar sino la del infierno?

Sus discursos, aun leídos, despiden centellas, bocanadas de humo, alimentos a medio digerir, vahos rojizos.

Este mundo es horrible: ¡créese otro mundo!; como en el Sinaí, entre truenos: como en el Noventa y Tres, de un mar de sangre: «¡Mejor es hacer volar a diez hombres con dinamita, que matar a diez hombres, como en las fábricas, lentamente de hambre!»

Se vuelve a oír el decreto de Moctezuma:»¡Los dioses tienen sed!»

Un joven bello, que se hace retratar con las nubes detrás de la cabeza y el sol sobre el rostro, se sienta a una mesa de escribir, rodeado de bombas, cruza las piernas, enciende un cigarro, y como quien junta las piezas de madera de una casa de juguete, explica el mundo justo que florecerá sobre la tierra cuando el estampido de la revolución social de Chicago, símbolo de la opresión del universo, reviente en átomos.

Pero todo era verba, juntas por los rincones, ejercicios de armas en uno que otro sótano, circulación de tres periódicos rivales entre dos mil lectores desesperados, y propaganda de los modos novísimos de matar—¡de que son más culpables los que por vanagloria de libertad la permitían que los que por violenta generosidad la ejercitaban!

Donde los obreros enseñaron más la voluntad de mejorar su fortuna, más se enseñó por los que la emplean la decisión de resistirlos.

Cree el obrero tener derecho a cierta seguridad para lo porvenir, a cierta holgura y limpieza para su casa, a alimentar sin ansiedad los hijos que engendra, a una parte más equitativa en los productos del trabajo de que es factor indispensable, alguna hora de sol en que ayudar a su mujer a sembrar un rosal en el patio de la casa, a algún rincón para vivir que no sea un tugurio fétido donde, como en las ciudades de Nueva York, no se puede entrar sin bascas. Y cada vez que en alguna forma esto pedían en Chicago los obreros, combinábanse los capitalistas; castigábanlos negándoles el trabajo que para ellos es la carne, el fuego y la luz; echábanles encima la policía, ganosa siempre de cebar sus porras en cabezas de gente mal vestida; mataba la policía a veces a algún osado que le resistía con piedras, o a algún niño; reducíanlos al fin por hambre a volver a su trabajo, con el alma torva, con la miseria enconada, con el decoro ofendido, rumiando venganza.

Escuchados sólo por sus escasos sectarios, año sobre año venían reuniéndose los anarquistas, organizados en grupos, en cada uno de los cuales había una sección armada. En sus tres periódicos, de diverso matiz, abogaban públicamente por la revolución social; declaraban, en nombre de la humanidad, la guerra a la sociedad existente; decidían la ineficacia de procurar una conversión radical por medios pacíficos; y recomendaban el uso de la dinamita, como el arma santa del desheredado, y los modos de prepararla.

No en sombra traidora, sino a la faz de los que consideraban sus enemigos se proclamaban libres y rebeldes, para emancipar al hombre, se reconocían en Estado de guerra, bendecían el descubrimiento de una sustancia que por su poder singular había de igualar fuerzas y ahorrar sangre, y excitaban al estudio y la fabricación del arma nueva, con el mismo frío horror y diabólica calma de un tratado común de balística: se ven círculos de color de hueso,—cuando se leen estas enseñanzas,—en un mar de humareda: por la habitación, llena de sombra, se entra un duende, roe una costilla humana, y se afila las uñas: para medir todo lo profundo de la desesperación del hombre, es necesario ver si el espanto que suele en calma preparar supera a aquel contra el que, con furor de siglos, se levanta indignado,—es necesario vivir desterrado de la patria o de la humanidad.

Los domingos, el americano Parsons, propuesto una vez por sus amigos socialistas para la Presidencia de la República, creyendo en la humanidad como en su único Dios, reunía a sus sectarios para levantarles el alma hasta el valor necesario a su defensa. Hablaba a saltos, a latigazos, a cuchilladas: lo llevaba lejos de sí la palabra encendida.

Su mujer, la apasionada mestiza en cuyo corazón caen como puñales los dolores de la gente obrera, solía, después de él, romper en arrebatado discurso, tal que dicen que con tanta elocuencia, burda y llameante, no se pintó jamás el tormento de las clases abatidas; rayos los ojos, metralla las palabras, cerrados los dos puños, y luego, hablando de las penas de una madre pobre, tonos dulcísimos e hilos de lágrimas.

Spies, el director del Arbeiter Zeitung, escribía como desde la cámara de la muerte, con cierto frío de huesa: razonaba la anarquía: la pintaba como la entrada deseable a la vida verdaderamente libre: durante siete años explicó sus fundamentos en su periódico diario, y luego la necesidad de la revolución, y por fin como Parsons en el Alarm, el modo de organizarse para hacerla triunfar.

Leerlo es como poner el pie en el vacío. ¿Qué le pasa al mundo, que da vueltas?

Spies seguía sereno, donde la razón más firme siente que le falta el pie. Recorta su estilo como si descascarase un diamante. Narciso fúnebre, se asombra y complace de su grandeza. Mañana le dará su vida una pobre niña, una niña que se prende a la reja de su calabozo como la mártir cristiana se prendía de la cruz, y él apenas dejará caer de sus labios las palabras frías, recordando que Jesús, ocupado en redimir a los hombres, no amó a Magdalena.

Cuando Spies arengaba a los obreros, desembarazándose de la levita que llevaba bien, no era hombre lo que hablaba, sino silbo de tempestad, lejano y lúgubre. Era palabra sin carne. Tendía el cuerpo hacia sus oyentes, como un árbol doblado por el huracán: y parecía de veras que un viento helado salía de entre las ramas, y pasaba por sobre las cabezas de los hombres.

Metía la mano en aquellos pechos revueltos y velludos, y les paseaba por ante los ojos, les exprimía, les daba a oler las propias entrañas. Cuando la policía acababa de dar muerte a un huelguista en una refriega, lívido subía al carro, la tribuna vacilante de las revoluciones, y con el horrendo incentivo su palabra seca relucía pronto y caldeaba, como un carcajo de fuego. Se iba luego solo por las calles sombrías.

Engel, celoso de Spies, pujaba por tener al anarquismo en tren de guerra, él a la cabeza de una compañía: él donde se enseñaba a cargar el rifle o a apuntar de modo que diera en el corazón: él, en el sótano, las noches de ejercicio, «para cuando llegue la gran hora»: él, con su Anarchist y sus conversaciones, acusando a Spies de tibio, por envidia de su pensamiento: él solo era el puro, el inmaculado, el digno de ser oído: su anarquía, la que sin más espera deje a los hombres dueños de todo por igual, es la única buena: perinola el mundo y él,—y él, el mango: ¡bien iría el mundo hacia arriba, «cuando los trabajadores tuvieran vergüenza», como la pelota de la perinola!

Él iba de un grupo a otro: él asistía al comité general anarquista, compuesto de delegados de los grupos: él tachaba al comité de pusilánime y traidor, porque no decretaba «con los que somos, nada más, con estos ochenta que somos» la revolución de veras, la que quería Parsons, la que llama a la dinamita «sustancia sublime», la que dice a los obreros que «vayan a tomar lo que les haga falta a las tiendas de State Street, que son suyas las tiendas, que todo es suyo»: él es miembro del «Lehr und Wehr Verein», de que Spies es también miembro, desde que un ataque brutal de la policía, que dejó en tierra a muchos trabajadores, los provocó a armarse, a armarse para defenderse, a cambiar, como hacen cambiar siempre los ataques brutales, la idea del periódico por el rifle Springfield. Engel era el sol, como su propio rechoncho cuerpo: el «gran rebelde», el «autónomo».

¿Y Lingg? No consumía su viril hermosura en los amorzuelos enervantes que suelen dejar sin jugo al hombre en los años gloriosos de la juventud, sino que criado en una ciudad alemana entre el padre inválido y la madre hambrienta, conoció la vida por donde es justo que un alma generosa la odie. Cargador era su padre, y su madre lavandera, y él bello como Tannhauser o Lohengrin, cuerpo de plata, ojos de amor, cabello opulento, ensortijado y castaño. ¿A qué su belleza, siendo horrible el mundo? Halló su propia historia en la de la clase obrera, y el bozo le nació aprendiendo a hacer bombas. ¡Puesto que la infamia llega al riñón del globo, el estallido ha de llegar al cielo!

Acababa de llegar de Alemania: veintidós años cumplía: lo que en los demás es palabra, en él será acción: él, él solo, fabricaba bombas, porque, salvo en los hombres de ciega energía, el hombre, ser fundador, sólo para libertarse de ella halla natural dar la muerte.

Y mientras Schwab, nutrido en la lectura de los poetas, ayuda a escribir a Spies, mientras Fielden, de bella oratoria, va de pueblo en pueblo levantando las almas al conocimiento de la reforma venidera, mientras Fischer alienta y Neebe organiza, él, en un cuarto escondido, con cuatro compañeros, de los que uno lo ha de traicionar, fabrica bombas, como en su Ciencia de la guerra revolucionaria manda Most, y vendada la boca, como aconseja Spies en el Alarm, rellena la esfera mortal de dinamita, cubre el orificio con un casquillo, por cuyo centro corre la mecha que en lo interior acaba en fulminante, y, cruzado de brazos, aguarda la hora.

II

Y así iban en Chicago, adelantando las fuerzas anárquicas, con tal lentitud, envidias y desorden intestinos, con tal diversidad de pensamientos sobre la hora oportuna para la rebelión armada, con tal escasez de sus espantables recursos de guerra, y de los fieros artífices prontos a elaborarlos, que el único poder cierto de la anarquía, desmelenada dueña de unos cuantos corazones encendidos, era el furor que en un instante extremo produjese el desdén social en las masas que la rechazan. El obrero, que es hombre y aspira, resiste, con la sabiduría de la naturaleza, la idea de un mundo donde queda aniquilado el hombre; pero cuando, fusilado en granel por pedir una hora libre para ver a la luz del sol a sus hijos, se levanta del charco mortal apartándose de la frente, como dos cortinas rojas, las crenchas de sangre, puede el sueño de muerte de un trágico grupo de locos de piedad, desplegando las alas humeantes, revolando sobre la turba siniestra, con el cadáver clamoroso en las manos, difundiendo sobre los torvos corazones la claridad de la aurora infernal, envolver como turbia humareda las almas desesperadas.

La ley, ¿no los amparaba? La prensa exasperándolos con su odio en vez de aquietarlos con justicia, ¿no los popularizaba? Sus periódicos, creciendo en indignación con el desdén y en atrevimiento con la impunidad, ¿no circulaban sin obstáculos? Pues ¿qué querían ellos, puesto que es claro a sus ojos que se vive bajo abyecto despotismo, que cumplir el deber que aconseja la declaración de independencia derribándolo, y sustituirlo con una asociación libre de comunidades que cambien entre sí sus productos equivalentes, se rijan sin guerra por acuerdos mutuos y se eduquen conforme a ciencia sin distinción de raza, iglesia o sexo? ¿No se estaba levantando toda la nación, como manada de elefantes, que dormía en la yerba, con sus mismos dolores y sus mismos gritos? ¿No es la amenaza verosímil del recurso de fuerza, medio probable aunque peligroso, de obtener por intimidación lo que no logra el derecho? Y aquellas ideas suyas, que se iban atenuando con la cordialidad de los privilegiados tal como con su desafío se iban trocando en rifle y dinamita, ¿no nacían de lo más puro de su piedad, exaltada hasta la insensatez por el espectáculo de la miseria irremediable, y ungida, por la esperanza de tiempos justos y sublimes? ¿No había sido Parsons, el evangelista del jubileo universal, propuesto para la Presidencia de la República? ¿No había luchado Spies con ese programa en las elecciones como candidato a un asiento en el Congreso? ¿No les solicitaban los partidos políticos sus votos, con la oferta de respetar la propaganda de sus doctrinas? ¿Cómo habían de creer criminales los actos y palabras que les permitía la ley? Y ¿no fueron las fiestas de sangre de la policía, ebria del vino del verdugo, como toda plebe revestida de autoridad, las que decidieron a armarse a los más bravos?

Lingg, el recién llegado, odiaba con la terquedad del novicio a Spies, el hombre de idea, irresoluto y moroso: Spies, el filósofo del sistema, lo dominaba por aquel mismo entendimiento superior; pero aquel arte y grandeza que aun en las obras de destrucción requiere la cultura, excitaban la ojeriza del grupo exiguo de irreconciliables, que en Engel, enamorado de Lingg, veían su jefe propio. Engel, contento de verse en guerra con el universo, medía su valor por su adversario.

Parsons, celoso de Engel que le emula en pasión, se une a Spies, como el héroe de la palabra y amigo de las letras. Fielden, viendo subir en su ciudad de Londres la cólera popular, creía, prendado de la patria cuyo egoísta amor prohíbe su sistema, ayudar con el fomento de la anarquía en América el triunfo difícil de los ingleses desheredados. Engel:—»ha llegado la hora»: Spies:—»¿habrá llegado esta terrible hora?»: Lingg, revolviendo con una púa de madera arcilla y nitroglicerina:—»¡ya verán, cuando yo acabe mis bombas, si ha llegado la hora!»: Fielden, que ve levantarse, contusa y temible de un mar a otro de los Estados Unidos, la casta obrera, determinada a pedir como prueba de su poder que el trabajo se reduzca a ocho horas diarias, recorre los grupos, unidos sólo hasta entonces en el odio a la opresión industrial y a la policía que les da caza y muerte, y repite:—»sí, amigos, si no nos dejan ver a nuestros hijos al sol, ha llegado la hora».

Entonces vino la primavera amiga de los pobres; y sin el miedo del frío, con la fuerza que da la luz, con la esperanza de cubrir con los ahorros del invierno las primeras hambres, decidió un millón de obreros, repartidos por toda la República, demandar a las fábricas que, en cumplimiento de la ley desobedecida, no excediese el trabajo de las ocho horas legales. ¡Quien quiera saber si lo que pedían era justo, venga aquí; véalos volver, como bueyes tundidos, a sus moradas inmundas, ya negra la noche; véalos venir de sus tugurios distantes, tiritando los hombres, despeinadas y lívidas las mujeres, cuando aún no ha cesado de reposar el mismo sol!

En Chicago, adolorido y colérico, segura de la resistencia que provocaba con sus alardes, alistaba el fusil de motín, la policía, y, no con la calma de la ley, sino con la prisa del aborrecimiento, convidaba a los obreros a duelo.

Los obreros, decididos a ayudar por el recurso legal de la huelga su derecho, volvían la espalda a los oradores lúgubres del anarquismo y a los que magullados por la porra o atravesados por la bala policial, resolvieron, con la mano sobre sus heridas, oponer en el próximo ataque hierro a hierro.

Llegó marzo. Las fábricas, como quien echa perros sarnosos a la calle, echaron a los obreros que fueron a presentarles su demanda. En masa, como la orden de los Caballeros del Trabajo lo dispuso, abandonaron los obreros las fábricas. El cerdo se pudría sin envasadores que lo amortajaran, mugían desatendidos en los corrales los ganados revueltos; mudos se levantaban, en el silencio terrible, los elevadores de granos que como hilera de gigantes vigilan el río. Pero en aquella sorda calma, como el oriflama triunfante del poder industrial que vence al fin en todas las contiendas, salía de las segadoras de McCormick, ocupadas por obreros a quienes la miseria fuerza a servir de instrumentos contra sus hermanos, un hilo de humo que como negra serpiente se tendía, se enroscaba, se acurrucaba sobre el cielo azul.

A los tres días de cólera, se fue llenando una tarde nublada el Camino Negro, que así se llama el de McCormick, de obreros airados que subían calle arriba, con la levita al hombro, enseñando el puño cerrado al hilo de humo: ¿no va siempre el hombre, por misterioso decreto, adonde lo espera el peligro, y parece gozarse en escarbar su propia miseria?: «¡allí estaba la fábrica insolente, empleando, para reducir a los obreros que luchan contra el hambre y el frío, a las mismas víctimas desesperadas del hambre!: ¿no se va a acabar, pues, este combate por el pan y el carbón en que por la fuerza del mal mismo se levantan contra el obrero sus propios hermanos?: pues ¿no es ésta la batalla del mundo, en que los que lo edifican deben triunfar sobre los que lo explotan?: ¡de veras, queremos ver de qué lado llevan la cara esos traidores!» Y hasta ocho mil fueron llegando, ya al caer de la tarde; sentándose en grupos sobre las rocas peladas; andando en hileras por el camino tortuoso; apuntando con ira a las casuchas míseras que se destacan, como manchas de lepra, en el áspero paisaje.

Los oradores, que hablan sobre las rocas, sacuden con sus invectivas aquel concurso en que los ojos centellean y se ven temblar las barbas. El orador es un carrero, un fundidor, un albañil: el humo de McCormick caracolea sobre el molino: ya se acerca la hora de salida: «¡a ver qué cara nos ponen esos traidores!»: «¡fuera, fuera ese que habla, que es un socialista!…»

Y el que habla, levantando como con las propias manos los dolores más recónditos de aquellos corazones iracundos, excitando a aquellos ansiosos padres a resistir hasta vencer, aunque los hijos les pidan pan en vano, por el bien duradero de los hijos, el que habla es Spies: primero lo abandonan, después lo rodean, después se miran, se reconocen en aquella implacable pintura, lo aprueban y aclaman: «¡ése, que sabe hablar, para que hable en nuestro nombre con las fábricas!»

Pero ya los obreros han oído la campana de la suelta en el molino: ¿qué importa lo que está diciendo Spies?: arrancan todas las piedras del camino, corren sobre la fábrica, ¡y caen en trizas todos los cristales! ¡Por tierra, al ímpetu de la muchedumbre, el policía que le sale al paso!: «¡aquéllos, aquéllos son, blancos como muertos, los que por el salario de un día ayudan a oprimir a sus hermanos!» ¡piedras! Los obreros del molino, en la torre, donde se juntan medrosos, parecen fantasmas: vomitando fuego viene camino arriba, bajo pedrea rabiosa, un carro de patrulla de la policía, uno al estribo vaciando el revólver, otro al pescante, los de adentro agachados se abren paso a balazos en la turba, que los caballos arrollan y atropellan: saltan del carro, fórmanse en batalla, y cargan a tiros sobre la muchedumbre que a pedradas y disparos locos se defiende. Cuando la turba acorralada por las patrullas que de toda la ciudad acuden, se asila, para no dormir, en sus barrios donde las mujeres compiten en ira con los hombres, a escondidas, a fin de que no triunfe nuevamente su enemigo, entierran los obreros seis cadáveres.

¿No se ve hervir todos aquellos pechos? ¿juntarse a los anarquistas? ¿escribir Spies un relato ardiente en su Arbeiter Zeitung? ¿reclamar Engel la declaración de que aquélla es por fin la hora? ¿poner Lingg, que meses atrás fue aporreado en la cabeza por la patrulla, las bombas cargadas en un baúl de cuero? ¿acumularse, con aquel ataque ciego de la policía, el odio que su brutalidad ha venido levantando? «¡A las armas, trabajadores!” dice Spies en una circular fogosa que todos leen estremeciéndose: «¡a las armas, contra los que os matan porque ejercitáis vuestros derechos de hombre!» «¡Mañana nos reuniremos»—acuerdan los anarquistas—»y de manera y en lugar que les cueste caro vencernos si nos atacan!» «Spies, pon Ruhe en tu Arbeiter: “uhe quiere decir que todos debemos ir armados.» Y de la imprenta del Arbeiter salió la circular que invitaba a los obreros, con permiso del corregidor, para reunirse en la plaza de Haymarket a protestar contra los asesinatos de la policía.

Se reunieron en número de cincuenta mil, con sus mujeres y sus hijos, a oír a los que les ofrecían dar voz a su dolor: pero no estaba la tribuna, como otras veces, en lo abierto de la plaza, sino en uno de sus recodos, por donde daba a dos oscuras callejas. Spies, que había borrado del convite impreso las palabras: «Trabajadores a las armas», habló de la injuria con cáustica elocuencia, mas no de modo que sus oyentes perdieran el sentido, sino tratando con singular moderación de fortalecer sus ánimos para las reformas necesarias: «¿Es esto Alemania, o Rusia, o España?» decía Spies. Parsons, en los instantes mismos en que el corregidor presenciaba la junta sin interrumpirla, declamó, sujeto por la ocasión grave y lo vasto del concurso, uno de sus editoriales cien veces impunemente publicados. Y en el instante en que Fielden preguntaba en bravo arranque si, puestos a morir, no era lo mismo acabar en un trabajo bestial o caer defendiéndose contra el enemigo,—nótase que la multitud se arremolina; que la policía, con fuerza de ciento ochenta, viene revólver en mano, calle arriba. Llega a la tribuna; intima la dispersión; no cejan pronto los trabajadores; «¿qué hemos hecho contra la paz?» dice Fielden saltando del carro; rompe la policía el fuego.

Y entonces se vio descender sobre sus cabezas, caracoleando por el aire, un hilo rojo. Tiembla la tierra; húndese el proyectil cuatro pies en su seno; caen rugiendo, unos sobre otros, los soldados de las dos primeras líneas; los gritos de un moribundo desgarran el aire. Repuesta la policía, con valor sobrehumano, salta por sobre sus compañeros a bala graneada contra los trabajadores que le resisten: «¡huimos sin disparar un tiro!» dicen unos; «apenas intentamos resistir», dicen otros; «nos recibieron a fuego raso», dice la policía. Y pocos instantes después no había en el recodo funesto más que camillas, pólvora y humo. Por zaguanes y sótanos escondían otra vez los obreros a sus muertos. De los policías, uno muere en la plaza; otro, que lleva la mano entera metida en la herida, la saca para mandar a su mujer su último aliento; otro, que sigue a pie, va agujereado de pies a cabeza; y los pedazos de la bomba de dinamita, al rasar la carne, la habían rebanado como un cincel.

¿Pintar el terror de Chicago, y de la República? Spies les parece Robespierre; Engel, Marat; Parsons, Danton. ¡Qué?: ¡menos!; ésos son bestias feroces, Tinvilles, Henriots, Chaumettes, ¡los que quieren vaciar el mundo viejo por un caño de sangre, los que quieren abonar con carne viva el mundo! ¡A lazo cáceseles por las calles, como ellos quisieron cazar ayer a un policía! ¡salúdeseles a balazos por dondequiera que asomen, como sus mujeres saludaban ayer a los «traidores» con huevos podridos! ¿No dicen, aunque es falso, que tienen los sótanos llenos de bombas? ¿No dicen, aunque es falso también, que sus mujeres, furias verdaderas, derriten el plomo, como aquellas de París que arañaban la pared para dar cal con que hacer pólvora a sus maridos? ¡Quememos este gusano que nos come! ¡Ahí están, como en los motines del Terror, asaltando la tienda de un boticario que denunció a la policía el lugar de sus juntas, machacando sus frascos, muriendo en la calle como perros, envenenados con el vino de colchydium! ¡Abajo la cabeza de cuantos la hayan asomado! ¡A la horca las lenguas y los pensamientos! Spies, Schwab y Fischer caen presos en la imprenta, donde la policía halla una carta de Johann Most, carta de sapo, rastrera y babosa, en que trata a Spies como íntimo amigo, y le habla de las bombas, de «la medicina», y de un rival suyo, de Paulus el Grande «que anda que se lame por los pantanos de ese perro periódico de Shevitch». A Fielden, herido, lo sacan de su casa. A Engel y a Neebe, de su casa también. Y a Lingg, de su cueva: ve entrar al policía; le pone al pecho un revólver, el policía lo abraza; y él y Lingg, que jura y maldice, ruedan luchando, levantándose, cayendo en el zaquizamí lleno de tuercas, escoplos y bombas: las mesas quedan sin pie, las sillas sin espaldar; Lingg casi tiene ahogado a su adversario, cuando cae sobre él otro policía que lo ahoga: ¡ni inglés habla siquiera este mancebo que quiere desventrar la ley inglesa! Trescientos presos en un día. Está espantado el país, repletas las cárceles.

¿El proceso? Todo lo que va dicho, se pudo probar; pero no que los ocho anarquistas, acusados del asesinato del policía Degan, hubiesen preparado, ni encubierto siquiera, una conspiración que rematase en su muerte. Los testigos fueron los policías mismos, y cuatro anarquistas comprados, uno de ellos confeso de perjurio. Lingg mismo, cuyas bombas eran semejantes, como se vio por el casquete, a la de Haymarket, estaba, según el proceso, lejos de la catástrofe. Parsons, contento de su discurso, contemplaba la multitud desde una casa vecina. El perjuro fue quien dijo, y desdijo luego, que vio a Spies encender el fósforo con que se prendió la mecha de la bomba. Que Lingg cargó con otro hasta un rincón cercano a la plaza el baúl de cuero. Que la noche de los seis muertos del molino acordaron los anarquistas, a petición de Engel, armarse para resistir nuevos ataques, y publicar en el Arbeiter la palabra ruhe. Que Spies estuvo un instante en el lugar donde se tomó el acuerdo. Que en su despacho había bombas, y en una u otra casa rimeros de «manuales de guerra revolucionaria». Lo que sí se probó con prueba plena, fue que, según todos los testigos adversos, el que arrojó la bomba era un desconocido. Lo que sí sucedió fue que Parsons, hermano amado de un noble general del Sur, se presentase un día espontáneamente en el tribunal a compartir la suerte de sus compañeros. Lo que sí estremece es la desdicha de la leal Nina Van Zandt, que prendada de la arrogante hermosura y dogma humanitario de Spies, se le ofreció de esposa en el dintel de la muerte, y de mano de su madre, de distinguida familia, casó en la persona de su hermano con el preso; llegó a su reja día sobre día el consuelo de su amor, libros y flores; publicó con sus ahorros, para allegar recursos a la defensa, la autobiografía soberbia y breve de su desposado; y se fue a echar de rodillas a los pies del gobernador. Lo que sí pasma es la tempestuosa elocuencia de la mestiza Lucy Parsons, que paseó los Estados Unidos, aquí rechazada, allí silbada, allá presa, hoy seguida de obreros llorosos, mañana de campesinos que la echan como a bruja, después de catervas crueles de chicuelos, para «pintar al mundo el horror de la condición de las castas infelices, mayor mil veces que el de los medios propuestos para terminarlo». ¿El proceso? Los siete fueron condenados a muerte en la horca, y Neebe a la penitenciaría, en virtud de un cargo especial de conspiración de homicidio de ningún modo probado, por explicar en la prensa y en la tribuna las doctrinas cuya propaganda les permitía la ley; ¡y han sido castigadas en Nueva York, en un caso de excitación directa a la rebeldía, con doce meses de cárcel y doscientos cincuenta pesos de multa!

¿Quién que castiga crímenes, aun probados, no tiene en cuenta las circunstancias que los precipitan, las pasiones que los atenúan, y el móvil con que se cometen? Los pueblos, como los médicos, hande preferir prever la enfermedad, o curarla en sus raíces, a dejar que florezca en toda su pujanza, para combatir el mal desenvuelto por su propia culpa, con medios sangrientos y desesperados.

Pero no han de morir los siete. El año pasa. La Suprema Corte, en dictamen indigno del asunto, confirma la sentencia de muerte.¿Qué sucede entonces, sea remordimiento o miedo, que Chicago pide clemencia con el mismo ardor con que pidió antes castigo: que los gremios obreros de la República envían al fin a Chicago sus representantes para que intercedan por los culpables de haber amado la causa obrera con exceso; que iguala el clamor de odio de la nación al impulso de piedad de los que asistieron, desde la crueldad que lo provocó al crimen?

La prensa entera, de San Francisco a Nueva York, falseando el proceso, pinta a los siete condenados como bestias dañinas, pone todas las mañanas sobre la mesa de almorzar, la imagen de los policías despedazados por la bomba; describe sus hogares desiertos, sus niños rubios como el oro, sus desoladas viudas. ¿Qué hace ese viejo gobernador, que no confirma la sentencia? ¡Quién nos defenderá mañana, cuando se alce el monstruo obrero, si la policía ve que el perdón de sus enemigos los anima a reincidir en el crimen! ¡Qué ingratitud para con la policía, no matar a esos hombres! «¡No!», grita un jefe de la policía, a Nina Van Zandt, que va con su madre a pedirle una firma de clemencia sin poder hablar del llanto. ¡Y ni una mano recoge de la pobre criatura el memorial que uno por uno, mortalmente pálida, les va presentando!

¿Será vana la súplica de Félix Adler, la recomendación de los jueces del Estado, el alegato magistral en que demuestra la torpeza y crueldad de la causa Trumbull? La cárcel es jubileo: de la ciudad salen y entran repletos los trenes: Spies, Fielden y Schwab han firmado, a instancias de su abogado, una carta al gobernador donde aseguran no haber intentado nunca recursos de fuerza: los otros no, los otros escriben al gobernador cartas osadas: «¡o la libertad, o la muerte, a que no tenemos miedo!» ¿Se salvará ese cínico Spies, ese implacable Engel, ese diabólico Parsons? Fielden y Schwab acaso se salven, porque el proceso dice de ellos poco, y, ancianos como son, el gobernador los compadece, que es también anciano.

En romería van los abogados de la defensa, los diputados de los gremios obreros, las madres, esposas y hermanas de los reos, a implorar por su vida, en recepción interrumpida por los sollozos, ante el gobernador. ¡Allí, en la hora real, se vio el vacío de la elocuencia retórica! ¡Frases ante la muerte! «Señor, dice un obrero, ¿condenarás a siete anarquistas a morir porque un anarquista lanzó una bomba contra la policía, cuando los tribunales no han querido condenar a la policía de Pinkerton, porque uno de sus soldados mató sin provocación de un tiro a un niño obrero?» Sí: el gobernador los condenará; la República entera le pide que los condene para ejemplo: ¿quién puso ayer en la celda de Lingg las cuatro bombas que descubrieron en ella los llaveros?: ¿de modo que esa alma feroz quiere morir sobre las ruinas de la cárcel, símbolo a sus ojos de la maldad del mundo? ¿a quién salvará por fin el gobernador Oglesby la vida?

¡No será a Lingg, de cuya celda, sacudida por súbita explosión, sale, como el vapor de un cigarro, un hilo de humo azul! Allí está Lingg, tendido, vivo, despedazado, la cara un charco de sangre, los dos ojos abiertos entre la masa roja: se puso entre los dientes una cápsula de dinamita que tenía oculta en el lujoso cabello, con la bujía encendió la mecha, y se llevó la cápsula a la barba: lo cargan brutalmente: lo dejan caer sobre el suelo del baño: cuando el agua ha barrido los coágulos, por entre los jirones de carne caída se le ve la laringe rota, y, como las fuentes de un manantial, corren por entre los rizos de su cabellera vetas de sangre. ¡Y escribió! ¡Y pidió que lo sentaran! ¡Y murió a las seis horas,—cuando ya Fielden y Schwab estaban perdonados, cuando convencidas de la desventura de sus hombres, las mujeres, las mujeres sublimes, están llamando por última vez, no con flores y frutas como en los días de la esperanza, sino pálidas como la ceniza, a aquellas bárbaras puertas!

La primera es la mujer de Fischer: ¡la muerte se le conoce en los labios blancos!

Lo esperó sin llorar: pero ¿saldrá viva de aquel abrazo espantoso?: ¡así, así se desprende el alma del cuerpo! Él la arrulla, le vierte miel en los oídos, la levanta contra su pecho, la besa en la boca, en el cuello, en la espalda. «¡Adiós!»: la aleja de sí, y se va a paso firme: con la cabeza baja y los brazos cruzados. Y Engel ¿cómo recibe la visita postrera de su hija? ¿no se querrán, que ni ella ni él quedan muertos? ¡oh, sí la quiere, porque tiemblan los que se llevaron del brazo a Engel al recordar, como de un hombre que crece de súbito entre sus ligaduras, la luz llorosa de su última mirada! «¡Adiós, mi hijo!» dice tendiendo los brazos hacia él la madre de Spies, a quien sacan lejos del hijo ahogado, a rastras. «¡Oh, Nina, Nina!» exclama Spies apretando a su pecho por primera y última vez a la viuda que no fue nunca esposa: y al borde de la muerte se la ve florecer, temblar como la flor, deshojarse como la flor, en la dicha terrible de aquel beso adorado.

No se la llama desmayada, no; sino que, conocedora por aquel instante de la fuerza de la vida y la beldad de la muerte, tal como Ofelia vuelta a la razón, cruza, jacinto vivo, por entre los alcaides, que le tienden respetuosos la mano. Y a Lucy Parsons no la dejaron decir adiós a su marido, porque lo pedía, abrazada a sus dos hijos, con el calor y la furia de las llamas.

Y ya entrada la noche y todo oscuro en el corredor de la cárcel pintado de cal verdosa, por sobre el paso de los guardias con la escopeta al hombro, por sobre el voceo y risas de los carceleros y escritores, mezclado de vez en cuando a un repique de llaves, por sobre el golpeo incesante del telégrafo que el Sun de Nueva York tenía en el mismo corredor establecido, y culebreaba, reñía, se desbocaba, imitando, como una dentadura de calavera, las inflexiones de la voz del hombre, por sobre el silencio que encima de todos estos ruidos se cernía, oíanse los últimos martillazos del carpintero en el cadalso. Al fin del corredor se levantaba el cadalso: «¡Oh, las cuerdas son buenas: ya las probó el alcaide!» «El verdugo halará, escondido en la garita del fondo, de la cuerda que sujeta el pestillo de la trampa.» «La trampa está firme, a unos diez pies del suelo.» «No: los maderos de la horca no son nuevos: los han repintado de ocre, para que parezcan bien en esta ocasión; porque todo ha de hacerse decente, muy decente.» «Sí, la milicia está a mano: y a la cárcel no se dejará acercar a nadie.» «¡De veras que Lingg era hermoso!» Risas, tabacos, brandy, humo que ahoga en sus celdas a los reos despiertos. En el aire espeso y húmedo chisporrotean, cecean, bloquean, las luces eléctricas. Inmóvil sobre la baranda de las celdas, mira al cadalso un gato… ¡cuando de pronto una melodiosa voz, llena de fuerza y sentido, la voz de uno de estos hombres a quienes se supone fieras humanas, trémula primero, vibrante enseguida, pura luego y serena, como quien ya se siente libre de polvo y ataduras, resonó en la celda de Engel, que, arrebatado por el éxtasis, recitaba El Tejedor de Henry Keine, como ofreciendo al cielo el espíritu, con los dos brazos en alto:

Con ojos secos, lúgubres y ardientes,

Rechinando los dientes, Se sienta en su telar el tejedor:

¡Germania vieja, tu capuz zurcimos!

Tres maldiciones en la tela urdimos;

¡Adelante, adelante el tejedor!

¡Maldito el falso Dios que implora en vano,

En invierno tirano,

Muerto de hambre el jayán en su obrador!:

¡En vano fue la queja y la esperanza!

Al Dios que nos burló, guerra y venganza:

¡Adelante, adelante el tejedor!

¡Maldito el falso rey del poderoso

Cuyo pecho orgulloso

Nuestra angustia mortal no conmovió!

¡El último doblón nos arrebata,

Y como a perros luego el rey nos mata!

¡Adelante, adelante el tejedor!

¡Maldito el falso Estado en que florece,

Y como yedra crece

Vasto y sin tasa el público baldón;

Donde la tempestad la flor avienta

Y el gusano con podre se sustenta!

¡Adelante, adelante el tejedor!

¡Corre, corre sin miedo, tela mía!

¡Corre bien noche y día

Tierra maldita, tierra sin honor!

Con mano firme tu capuz zurcimos:

Tres veces, tres, la maldición urdimos:

¡Adelante, adelante el tejedor!

Y rompiendo en sollozos, se dejó Engel caer sentado en su litera, hundiendo en las palmas el rostro envejecido. Muda lo había escuchado la cárcel entera, los unos como orando, los presos asomados a los barrotes, estremecidos los escritores y los alcaides, suspenso el telégrafo, Spies a medio sentar. Parsons de pie en su celda, con los brazos abiertos, como quien va a emprender el vuelo.

El día sorprendió a Engel hablando entre sus guardas, con la palabra voluble del condenado a muerte, sobre lances curiosos de su vida de conspirador; a Spies, fortalecido por el largo sueño; a Fischer, vistiéndose sin prisa las ropas que se quitó al empezar la noche, para descansar mejor; a Parsons, cuyos labios se mueven sin cesar, saltando sobre sus vestidos, después de un corto sueño histérico.

«¡Oh, Fischer: cómo puedes estar tan sereno, cuando el alcaide que ha de dar la señal de tu muerte, rojo por no llorar, pasea como una fiera la alcaidía!»:—»Porque»—responde Fischer, clavando una mano sobre el brazo trémulo del guarda y mirándole de lleno en los ojos,—»creo que mi muerte ayudará a la causa con que me desposé desde que comencé mi vida, y amo yo más que a mi vida misma, la causa del trabajador,—¡y porque mi sentencia es parcial, ilegal e injusta!» «¡Pero, Engel, ahora que son las ocho de la mañana, cuando ya sólo te faltan dos horas para morir, cuando en la bondad de las caras, en el afecto de los saludos, en los maullidos lúgubres del gato, en el rastreo de las voces, y los pies, están leyendo que la sangre se te hiela, cómo no tiemblas, Engel!»—»¿Temblar porque me han vencido aquellos a quienes hubiera querido yo vencer?¾Este mundo no me parece justo, y yo he batallado, y batallo ahora con morir, para crear un mundo justo. ¿Qué me importa que mi muerte sea un asesinato judicial? ¿Cabe en un hombre que ha abrazado una causa tan gloriosa como la nuestra desear vivir cuando puede morir por ella? ¡No: alcaide, no quiero drogas: quiero vino de Oporto!» Y uno sobre otro se bebe tres vasos… Spies, con las piernas cruzadas, como cuando pintaba para el Arbeiter Zeitung el universo dichoso, color de llama y hueso, que sucedería a esta civilización de esbirros y mastines, escribe largas cartas, las lee con calma, las pone lentamente en sus sobres, y una u otra vez deja descansar la pluma, para echar al aire, reclinado en su silla, como los estudiantes alemanes, bocanadas y aros de humo: ¡oh, patria, raíz de la vida, que aun a los que te niegan por el amor más vasto a la humanidad, acudes y confortas, como aire y como luz, por mil medios sutiles! «Sí, Alcaide, dice Spies, beberé un vaso de vino del Rhin!»… Fischer, Fischer alemán, cuando el silencio comenzó a ser angustioso, en aquel instante en que en las ejecuciones como en los banquetes callan a la vez, como ante solemne aparición, los concurrentes todos, prorrumpió, iluminada la faz por venturosa sonrisa, en las estrofas de La Marsellesa que cantó con la cara vuelta al cielo… Parsons a grandes pasos mide el cuarto: tiene delante un auditorio enorme, un auditorio de ángeles que surgen resplandecientes de la bruma, y le ofrecen, para que como astro purificante cruce el mundo, la capa de fuego del profeta Elías: tiende las manos, como para recibir el don, vuélvese hacia la reja, como para enseñar a los matadores su triunfo: gesticula, argumenta, sacude el puño alzado, y la palabra alborotada al dar contra los labios se le extingue, como en la arena movediza se confunden y perecen las olas.

Llenaba de fuego el sol las celdas de tres de los reos, que rodeados de lóbregos muros parecían, como el bíblico, vivos en medio de las llamas, cuando el ruido improviso, los pasos rápidos, el cuchicheo ominoso, el alcaide y los carceleros que aparecen a sus rejas, el color de sangre que sin causa visible enciende la atmósfera, les anuncian, lo que oyen sin inmutarse, que es aquélla la hora!

Salen de sus celdas al pasadizo angosto; ¿Bien?—»¡Bien!»: Se dan la mano, sonríen, crecen. «¡Vamos!» El médico les había dado estimulantes: a Spies y a Fischer les trajeron vestidos nuevos; Engel no quiere quitarse sus pantuflas de estambre. Les leen la sentencia, a cada uno en su celda; les sujetan las manos por la espalda con esposas plateadas: les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero: les echan por sobre la cabeza, como la túnica de los catecúmenos cristianos, una mortaja blanca: ¡abajo la concurrencia sentada en hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro! Ya vienen por el pasadizo de las celdas, a cuyo remate se levanta la horca: delante va el alcaide, lívido: al lado de cada reo, marcha un corchete: Spies va a paso grave, desgarradores los ojos azules, hacia atrás el cabello bien peinado, blanco como su misma mortaja, magnífica la frente: Fischer le sigue, robusto y poderoso, enseñándose por el cuello la sangre pujante, realzados por el sudario los fornidos miembros. Engel anda detrás a la manera de quien va a una casa amiga, sacudiéndose el sayón incómodo con los talones: Parsons, como si tuviese miedo a no morir, fiero, determinado, cierra la procesión a paso vivo. Acaba el corredor, y ponen el pie en la trampa: allí están en fila, ante los espectadores las cuerdas colgantes, las cabezas erizadas, las cuatro mortajas.

Plegaria es el rostro de Spies: el de Fischer, firmeza: el de Parsons, orgullo radioso; a Engel, que hace reír con un chiste a su corchete, se le ha hundido la cabeza en la espalda. Les atan las piernas, al uno tras el otro, con una correa. A Spies el primero: a Fischer, a Engel, a Parsons, les echan sobre la cabeza, como el apagavelas sobre las bujías, las cuatro caperuzas. Y resuena la voz de Spies, mientras están cubriendo las cabezas de sus compañeros, con un acento que a los que lo oyen les entra en las carnes: «La voz que vais a sofocar será más poderosa en lo futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora.» Fischer dice, mientras atiende el corchete a Engel: «¡Este es el momento más feliz de mi vida!» «¡Hurra por la anarquía!» dice Engel, que había Estado moviendo bajo el sudario hacia el alcaide las manos amarradas. «¡Hombres y mujeres de mi querida América…» empieza a decir Parsons… Una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen a la vez en el aire, dando vueltas y chocando. Parsons ha muerto al caer, gira de prisa y cesa: Fischer se balancea, retiembla, quiere zafar del nudo el cuello entero, estira y encoge las piernas, muere: Engel se mece en su sayón flotante, le sube y baja el pecho como la marejada y se ahoga: Spies, en danza espantable, cuelga girando como un saco de muecas, se encorva, se alza de lado, se da en la frente con las rodillas, sube una pierna, extiende las dos, sacude los brazos, tamborinea: y al fin expira, rota la nuca hacia adelante, saludando con la cabeza a los espectadores.

Y dos días después, dos días de escenas terribles en las casas, de desfile constante de amigos llorosos, ante los cadáveres amoratados, de señales de duelo colgadas en puertas miles bajo una flor de seda roja, de muchedumbres reunidas con respeto para poner a los pies de los ataúdes rosas y guirnaldas, Chicago asombrado vio pasar tras las músicas fúnebres, a que precedía un soldado loco agitando como desafío un “pabellón” americano, el ataúd de Spies, oculto bajo las coronas; el de Parsons, negro, con catorce artesanos atrás que cargaban presentes simbólicos de flores; el de Fischer, ornado con guirnalda colosal de lirio y clavellinas; los de Engel y Lingg, envueltos en banderas rojas,—y los carruajes de las viudas, recatadas hasta los pies por velos de luto,—y sociedades, gremios, vereinsb, orfeones, diputaciones, trescientas mujeres en masa, con crespón al brazo, seis mil obreros tristes y descubiertos que llevaban al pecho la rosa encarnada.

Y cuando desde el montículo del cementerio, rodeado de veinticinco mil almas amigas, bajo el cielo sin sol que allí corona estériles llanuras, habló el capitán Black, el pálido defensor vestido de negro, con la mano tendida sobre los cadáveres:—»¿Qué es la verdad”—decía, en tal silencio que se oyó gemir a las mujeres dolientes y al concurso,—¿qué es la verdad que desde que el de Nazareth la trajo al mundo no la conoce el hombre hasta que con sus brazos la levanta y la paga con la muerte? ¡Estos no son felones abominables, sedientos de desorden, sangre y violencia, sino hombres que quisieron la paz, y corazones llenos de ternura, amados por cuantos los conocieron y vieron de cerca el poder y la gloria de sus vidas: su anarquía era el reinado del orden sin la fuerza: su sueño, un mundo nuevo sin miseria y sin esclavitud; su dolor, el de creer que el egoísmo no cederá nunca por la paz a la justicia: ¡oh cruz de Nazareth, que en estos cadáveres se ha llamado cadalso!»

De la tiniebla que a todos envolvía, cuando del estrado de pino iban bajando los cinco ajusticiados a la fosa, salió una voz que se adivinaba ser de barba espesa, y de corazón grave y agriado: «¡Yo no vengo a acusar ni a ese verdugo a quien llaman alcaide, ni a la nación que ha Estado hoy dando gracias a Dios en sus templos porque han muerto en la horca estos hombres, sino a los trabajadores de Chicago, que han permitido que les asesinen a cinco de sus más nobles amigos!»… La noche, y la mano del defensor sobre aquel hombro inquieto, dispersaron los concurrentes y los hurras: flores, banderas, muertos y afligidos perdíanse en la misma negra sombra: como de olas de mar venía de lejos el ruido de la muchedumbre en vuelta a sus hogares. Y decía el Arbeiter Zeitung de la noche, que al entrar en la ciudad recibió el gentío ávido: «¡Hemos perdido una batalla, amigos infelices, pero veremos al fin el mundo ordenado conforme a la justicia: seamos sagaces como las serpientes, e inofensivos como las palomas!»

Publicado por ADHILAC Internacional © www.adhilac.com.ar

Si Ud. desea asociarse de acuerdo a los Estatutos de ADHILAC (ver) complete el formulario correspondiente (ver)

E-mail: info@adhilac.com.ar

Twitter: @AdhilacInfo